パヤオ大学オンライン交流会開催報告

~会えなくても、交流できる!~ 学生主体で実現した、タイと日本の文化交流

概要

2019年アジアサマープログラム

【主 催】一般財団法人教育支援グローバル基金

【協 力】パヤオ大学教養学部日本語科

【開催地】オンライン

【参加者】ジャパン未来スカラーシップ2020参加学生10名

パヤオ大学教養学部日本語科生8名

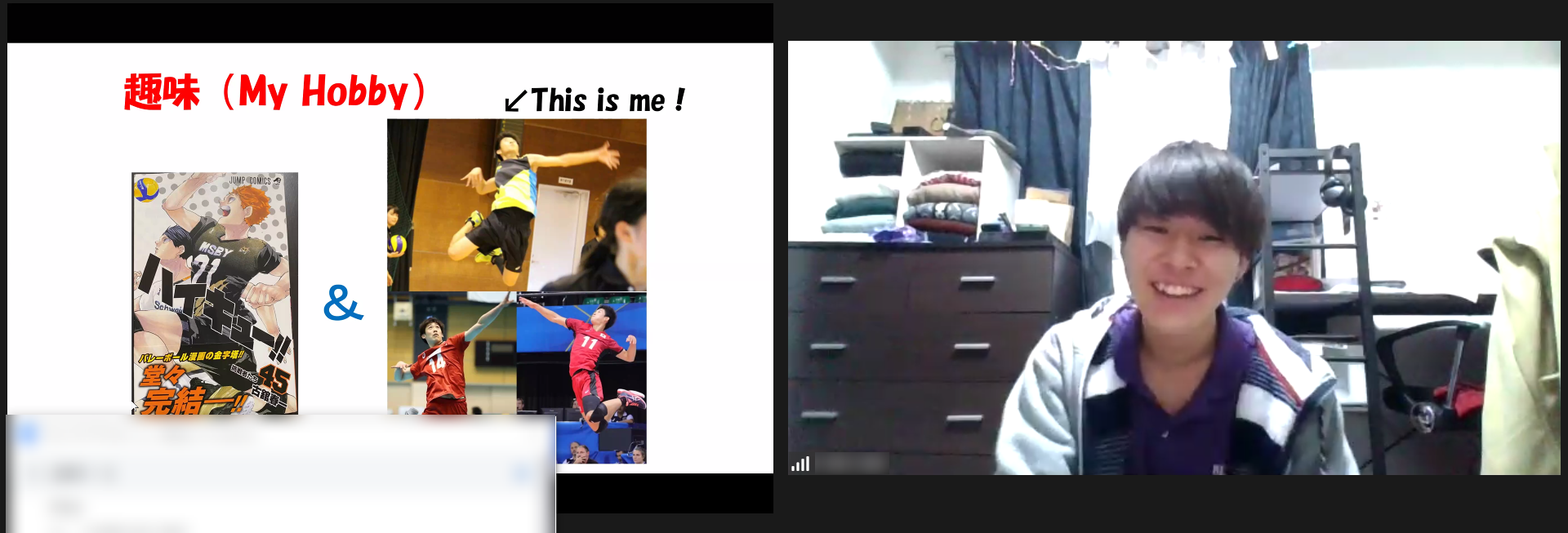

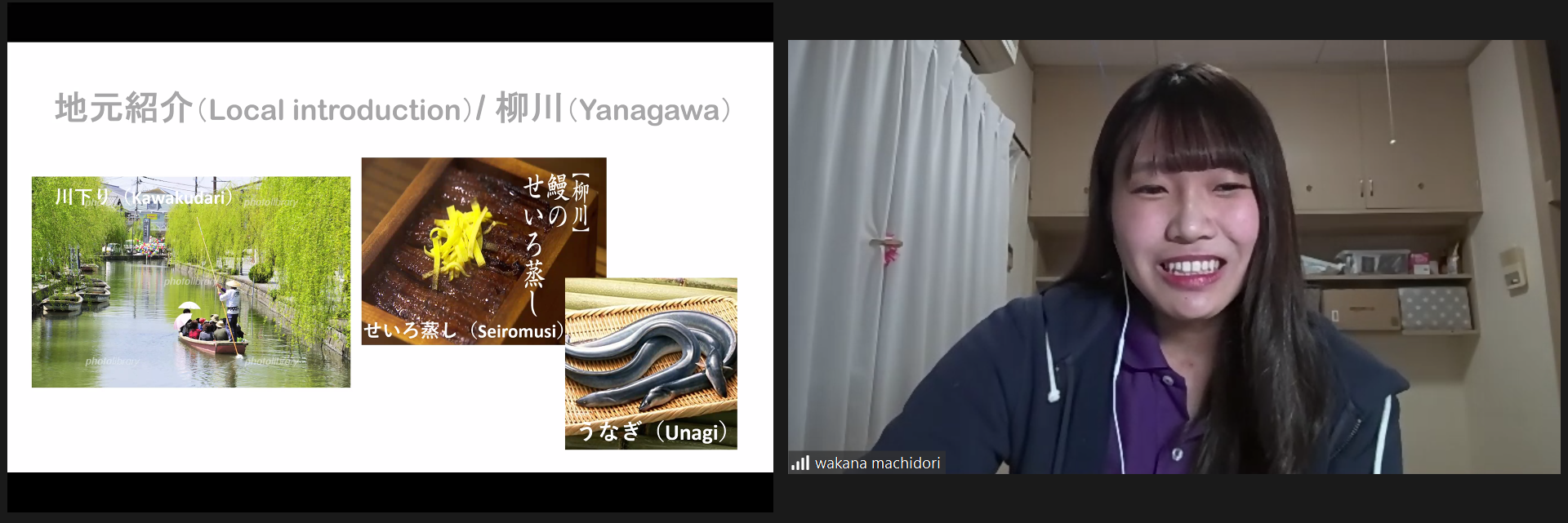

プログラム・ハイライト

参加学生の声

BEYOND Tomorrow 参加学生

町井康子(仮名)/活水女子大学 看護学部看護学科 1年

私の班は、SDGsの「すべての人に健康と福祉を」についてディスカッションしました。初めに、アイスブレイクで日本とタイの文化を紹介し合いました。私はタイ人にとってトムヤムクンは日本人にとっての味噌汁のように毎日飲むものだと思っていましたが、1回も飲んだことの無い学生や年に1回ぐらいしか飲まない学生が多いことにとても驚きました。

私は、ディスカッションを行う前まで、タイは発展途上国であるため、医療制度は日本よりも遅れていると考えていました。しかし、実際にパヤオ大学の学生に話を聞くと、タイには30バーツ(日本円で約103円)で医療を受けられる制度がありました。このように実際に話を聞かないと気づけないことあり、実際に話を聞くことの重要性に気付かされました。

9月から「パヤオ大学との交流会を成功させる」というひとつの目標に向かって、スカラーの仲間と何度も話し合いを重ね、準備を行ってきたので、無事、交流会を終えることができ、達成感を感じています。しかし、改善点や反省点も多く見つかったので、しっかり次に繋げていきたいと思います。

永沼圭(仮名)/ロンドン大学

Natural&Mathmatical Sciences 1年

概してこの交流会は意義ある体験でした。私の班は「貧困緩和」を中心に、タイ、パヤオ大学の学生達と対話をし、とりわけ、私が興味を持って質問したのは、貧困家庭に対する支援制度へのアクセシビリティーについてでした。彼らによると、貧困事実が周囲の目に触れることを恐れ、支援制度を利用しにくい現状にあるとのことでした。日本においても、制度利用者に対する偏見が根強いことを鑑み、経済的ハンデ=負い目という認識を変えていく必要性を感じました。当然、周囲の認識もさることながら、彼らの中の負い目を払拭する上では、お金とは別の自分の価値を発見することが大切だろうとも考えました。この交流会で芽生えた意見は、それ以降も別の場でも議論を続けています。

BENYAKORN PATUMPEE (プレーオ)/

パヤオ大学教養学部日本語専攻4年

BEYOND Tomorrowの皆さんとディスカッションできて、私にとって素晴らしい経験になりました。本当にありがとうございました。私は初めて日本人の大学生とディスカッションに参加しましたが、とても緊張していました!難しい、できないのかもと思いました。ところが、とても楽しくて、みんなさんが簡単な言葉を使ってくれてとても優しくしてくれました。日本のいろいろの私が知らないことを教えてくれました。それに、日本語を使う勇気をもらいました。とても感謝です。出席して本当によかったです。機会があれば、またお話ししたいです!

Khommapat Prawang(コンマパット先生)/

パヤオ大学教養学部日本語科 講師

新型コロナウイルスの影響で、今回の活動がオンラインディスカッションという形になりましたが、学生同士の意見交換ができてとても意義のある時間でした。日本語をタイの田舎で習っている学生たちに、日本語を使うチャンスを提供してくれてありがとうございました。また、学生たちが交流を通して自分たちの未来・自分たちの国のために考えることができたのではないかと思います。私も今の学生たちが思っていること、考えていることが聞けて勉強になりました。世界は広いです。色んな人がいて、色んなことが起きています。視野を広く、未来をどうするかをゆっくりじっくり考えていきましょう。少しでもその手伝いができればうれしく思います。